मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100:

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100 राज्य में सभी नागरिकों की शिकायतों

के लिए एक के ंद्रित समाधान सेवा (वन स्टॉप शॉप) है। इसमे ं शिकायतों के विभिन्न स्रोत

शामिल हैं, जैसे कि टोल-फ्री नंबर 1100 के माध्यम से कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतें,

पत्राचार, ईमेल, सीएम संकल्प मोबाइल ऐप, और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल के माध्यम

से प्राप्त शिकायतें।

हिमाचल प्रदेश में नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एम.एम.एस.एस.

(मुख्यमंत्री सेवा संकल्प) हेल्पलाइन (1100) एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है।

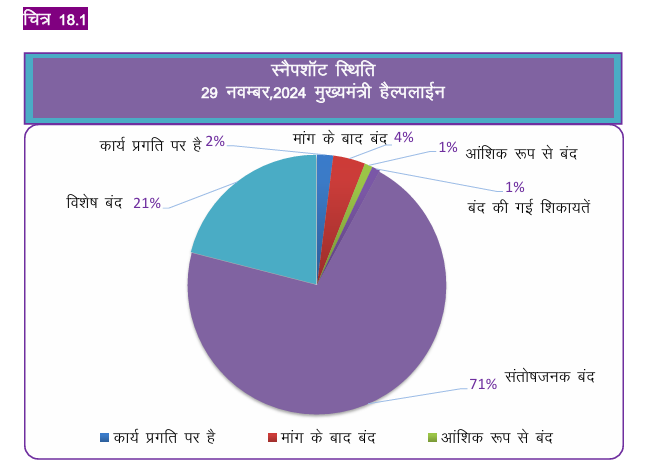

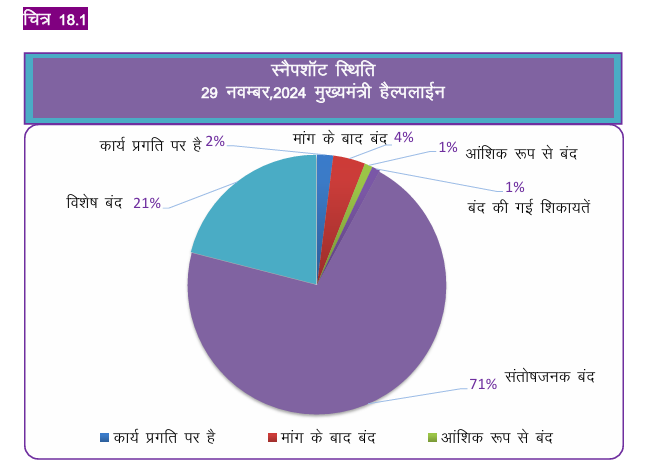

31 दिसंबर 2024 तक, 2024-25 के दौरान इस हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 1,21,118

शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,05,345 शिकायतों (87 प्रतिशत) का समाधान किया

जा चुका है, जबकि 82,237 शिकायतों (68 प्रतिशत) जिनका समाधान संबंधित नागरिकों

की संतुष्टि के अनुसार कर दिया गया है।

एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन के शुभारंभ के बाद से कुल 7,78,364 शिकायतें प्राप्त

हुई हैं, जिनमे ं से 7,57,354 (97 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इनमें

से 5,53,303 (71 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया

गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों

के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल से ंटर के रूप में कार्य कर रही है। निम्नलिखित

हेल्पलाइनों को एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन कॉल से ंटर के तहत स्थानांतरित कर दिया गया

है।

i)24*7 हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) एम.एम.एस.एस. बसों

के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान हो रही हैं।

अभी तक 18,988 पंजीकृत मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका

है।

ii) 1 जनवरी 2024 से, आपदा हेल्पलाइन के लिए एक वैकल्पिक एम.एम.एस.एस

हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

iii) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1967

हेल्पलाइन को एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन के तहत स्थानांतरित कर दिया गया

है,

जहां अब तक कुल 9,045 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमे ं से 9,005

मामलों का समाधान कर उन्हें बंद कर दिया गया है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन विभाग ने विभागीय अनुप्रयोगों और पोर्टलो ं से

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रश्नों के समाधान हेतु एक डिजिटल हेल्पलाइन स्थापित

की है। इस हेल्पलाइन पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान 0177-3525101@02 नंबर

पर संपर्क किया जा सकता है।

नागरिक अनुभव को सुधारने के उद्देश्य से, एम.एम.एस.एस हेल्पलाइन प्रणाली में

व्हाट्सएप चैटबाॅट सुविधा लागू की जा रही है।

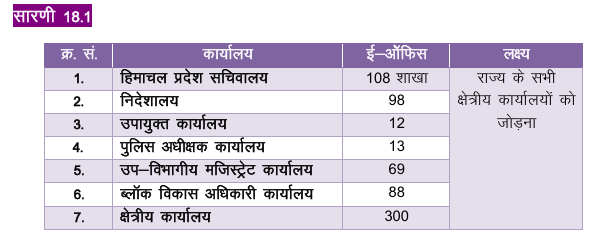

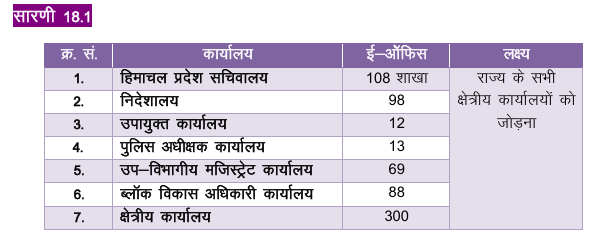

ई-अॉफिस:

ई-अॉफिस पहल हिमाचल प्रदेश मे ं कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन मे ं दक्षता और स्थिरता के साथ क्रांतिकारी बदलाव ला रही

है। यह प्रणाली न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती है, बल्कि संगठनों के लिए

लागत में भी महत्वपूर्ण बचत करती है। दस्तावेज प्रबंधन, फाइल ट्रैकिंग, कार्य प्रबंधन, कार्य

स्वचालन, ई-हस्ताक्षर और संचार उपकरणों सहित सुविधाओं के व्यापक सेट से सुसज्जित

यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के बीच निर्बाध सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्तमान मे ं,

निम्नलिखित कार्यालय सफलतापूर्वक ई-अॉफिस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, एक वेब-आधारित अनुप्रयोग के रूप में ई-अॉफिस एप्लिकेशन

को किसी भी नेटवर्क के माध्यम से, सक्संेस और फोर्टी-क्लाइंट का उपयोग करके कहीं

से भी, कभी भी सचालन किया जा सकता है। हाल ही में, आधार आधारित ई-साइन

सुविधा को मौजूदा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) विकल्प के साथ विस्तारित

किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता नोटिंग और ड्राफ्ट पत्रों पर भी हस्ताक्षर कर सकें। राज्य

सरकार अब यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है कि सभी कार्यालय डिजिटल हस्ताक्षर

(ई-साइन@डी.एस.सी.) का उपयोग करके ई-अॉफिस के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के

साथ संवाद करे ं। इसके अलावा, संचार को ई-अॉफिस एप्लिकेशन की इंट्रा-ई-अॉफिस

सुविधा के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में पूरी

तरह से कागज रहित कार्यालय प्रणाली को लागू करना है।

हिमाचल अॉनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल:

हिमाचल अॉनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल:

सरकारी कार्यालयों मे ं लोगों की संख्या कम करने और राज्य के नागरिकों को

उनके दरवाजे पर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए, अॉनलाइन

सेवा पोर्टल बनाया गया है, यह पोर्टल नागरिकों को सरकारी योजनाओं@सेवाओं तक

सबसे आसान और पारदर्शी तरीके से पहु ंच सके।

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिला और उप-मंडल स्तर पर

नागरिक-केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करना है। इसमें भाग लेने वाले

विभागों में वर्कफ्लो, बैकएंड प्रक्रियाओं और कम्प्यूटरीकरण के स्वचालन की व्यवस्था शामिल

है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने अॉनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल

अॉनलाइन सेवा पोर्टल में 77 सेवाएं जोड़ी थी। अब विभिन्न विभागों राजस्व, महिला एंव

बाल विकास पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, “ाहरी विकास आदि की 294 सेवाओं

की जानकारी आनलाईन इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। हिमाचल

अॉनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन विभिन्न सेवाओं के लिए औसतन 6,000

लेनदेन होते हैं। चालू वित्त वर्ष मे ं दिसम्बर, 2024 तक कुल 15,92,958 ट्रांजेक्शन हो चुके

हैं। इसके अलावा, जब कोई नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन करता है तो दस्तावेज की

कमियों की पूर्व-जांच करने के लिए पोर्टल में ए.आई. लागू किया गया है, जिससे मानवीय

हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है।

आधार:

भारतीय वि”िा’ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आर्ई.) का उद्दे”य प्रत्येक निवासी

को उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान संख्या

जारी करना है, जिसका उपयोग वे भारत में कहीं भी अपनी पहचान बनाने और कई

सेवाओं का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। राज्य में कुल 104.29 प्रति”ात (लाइव)

वि”िा’ट पहचान संख्या (यू.आई.डी.) सृजित किए गए हैं। राज्य में 5 वर्ष से अधिक आयु

की जनसंख्या के लिए आधार संतृप्ति स्तर 100 प्रति”ात से अधिक है। आधार जनरेशन के

मामले में राज्य ने देश में समग्र रूप से चैथा रैंक और 0-5 वर्ष आयु वर्ग में पहला रैंक

हासिल किया है। छूटी हुई आबादी और आधार अपडेशन को कवर करने के लिए, वर्तमान

में

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग और लोकमित्र केन्द्रो ं के माध्यम से राज्य के

सभी जिलों और ब्लॉकों को कवर करते हुए 215 स्थायी नामांकन के ंद्र (पी.ई.सी.) काम कर

रहे हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) :

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का वित्तीय लाभ वास्तविक समय के आधार पर

नागरिकों तक पहु ंचाने के लिए, शून्य चोरी सुनिश्चित करते हुए, राज्य मे ं प्रत्यक्ष लाभ

हस्तांतरण लागू किया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग ने वित्त वर्ष

2024-25 के दौरान संबंधित विभागों के साथ 165 (केंद्र-79, राज्य-86) योजनाओं की

पहचान की है, जिनमे ं से 52 योजनाओं (केंद्र-17, राज्य-35) में डी.बी.टी. लागू किया गया

है। दिसम्बर, 2024 तक 52 योजनाओं के अन्तर्गत 17.45 लाख लाभार्थियो ं को ₹1274.17

करोड़ डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित किये गये हैं।

हिमस्वान :

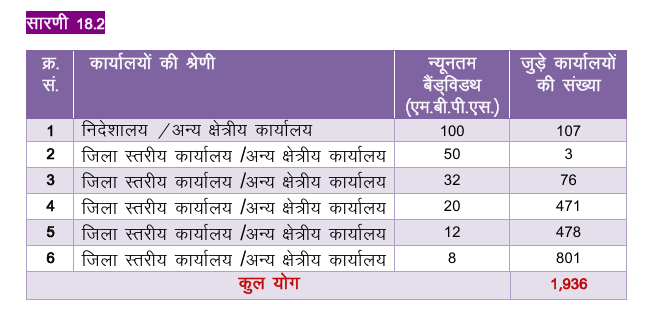

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत, हिमाचल प्रदेश डिजिटल

प्रौद्योगिकी और शासन विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान)

नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया। हिमस्वान राज्य सरकार के सभी विभागों को ब्लॉक स्तर

तक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है और जी.टू.जी. (सरकार से सरकार), जी

टू.सी. (सरकार से नागरिक) और जी.टू.बी. (सरकार से व्यवसाय) सेवाओं की कुशल

इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करता है। हिमस्वान की स्थापना फरवरी, 2008 में की गई थी

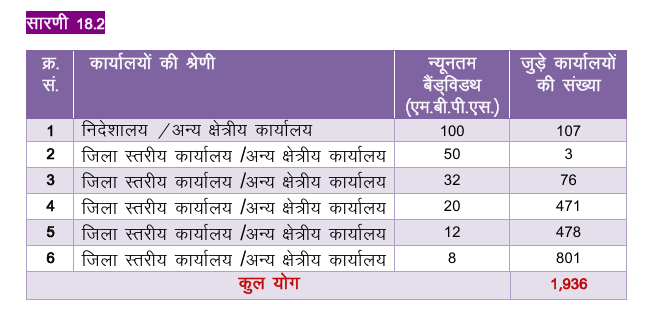

और अब, राज्य भर में 1,936 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

बढ़ती मांग के कारण, बैंडविड्थ को नवीनतम मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम.पी.एल

एस.) तकनीक के साथ उन्नत किया गया है। अब न्यूनतम बैंडविड्थ 8 एम.बी.पी.एस. है।

हालाँकि, जिला स्तर पर उच्च इंटरनेट उपयोग वाले सभी निदेशालयों और कार्यालयों को

100 एम.पी.बी.एस. में अपग्रेड कर दिया गया है। श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार हैः

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर:

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर:

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एच.पी.एस.डी.सी.) मुख्य सूचना और संचार

प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारभूत ढांचे में से एक है। ज¨ डिजिटल टेक्नोलॉजीज और

गवर्नेंस विभाग द्वारा बनाई गई हैं। जिसमे सरकार से सरकार (जी.टू.जी), सरकार से

नागरिक (जी.टू.सी) और सरकार से व्यवसाय (जी.टू.बी.) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक

डिलीवरी दी गयी। विभिन्न विभागों@बोर्डो ं@निगमों की कुल 227 वेबसाइटे ं@एप्लिकेशन

एच.पी. स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट किए गए हैं। एच.पी.एस.डी.सी. में होस्ट किए गए राज्य

सरकार के सभी वेबसाइट एप्लिकेशन की समय-समय पर साइबर सुरक्षा अॉडिट करते हैं।

सुरक्षा अॉडिट और अनुपालन के बिना किसी भी वेबसाइट या पोर्टल या एप्लिकेशन को

एच.पी. स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट नहीं किया जा सकता है। आगामी 5 वर्षों के लिए

विभिन्न विभागों की होस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य

डाटा सेंटर की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

होस्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मानकीकृत सुरक्षा प्रथाओ ं को

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा के ंद्र के लिए अनुप्रयोग और

अवसंरचना होस्टिंग नीति को अधिसूचित किया गया है।

सी.एम. डैशबोर्ड:

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख परियोजनाओं@योजनाओं की प्रगति की निगरानी के

लिए एक सी.एम. डैशबोर्ड विकसित किया गया है। पहले चरण में, 8 विभाग (राजस्व,

महिला और बाल विकास, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा,

जनजातीय और स्वास्थ्य सेवाएं जिनमे ं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.), राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डी.एम.ई.) सी.एम. डैशबोर्ड

के साथ एकीकरण के लिए पहचान की गई और संबंधित विभागों के परामर्श से कुल 81

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (के.पी.आई.) की पहचान की गई। सी.एम. डैशबोर्ड एप्लिकेशन

परियोजनाओं अर्थात, भौतिक प्रगति, धन का उपयोग, विभागीय स्तर की निगरानी,

जिलों@क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रगति के आधार पर रैंकिंग आदि की वास्तविक समय

निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक विभाग परामर्”ा के समय प्रदान किए गए

अपने पदानुक्रम के आधार स्तर पर प्रदर्शन की निगरानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त,

जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.) राज्य@जिला स्तर पर विभिन्न विषयों के तहत

एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा सीएम डैशबोर्ड एप्लिकेशन के हिस्से के रूप मे ं

विकसित किया गया है।

हिम परिवार :

हिम परिवार परियोजना के तहत आवश्यक तकनीकी ढांचे के विकास के लिए प्रमुख

गतिविधियाँ पूरी की गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निवासी

के

लिए विशिष्ट आई.डी. तैयार की गई है। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य सक्रिय और

पात्रता-आधारित लाभ वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी

को कम किया जा सके और नागरिकों पर दस्तावेजी बोझ घटाया जा सके। इसके

अतिरिक्त, यह लाभार्थी की पहचान को सरल बनाएगा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण

के लिए डेटा प्रदान करेगा।

इस पहल के अन्तर्गत हिमएक्सेस सिंगल साइन-अॉन सिस्टम विकसित किया गया

है, जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियो ं को एक ही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के

माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

यह प्रणाली सुविधा और दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों को विभिन्न अॉनलाइन

प्लेटफॉर्म से जुड़ने में समय की बचत होती है। अब तक, 1.62 लाख उपयोगकर्ता

हिमएक्सेस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य में डिजिटल पहचान की सुरक्षा, गोपनीयता और प्रभावी प्रबंधन को

सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन पर नीति दस्तावेज को

अधिसूचित किया गया है।

हिम परिवार परियोजना के तहत एक सर्वे क्षण मंच भी विकसित किया गया है।

शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर तैयार करने और हिमाचल प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.) द्वारा बिजली मीटरों को परिवारों से

जोड़ने के लिए किए गए सर्वे क्षण वर्तमान में प्रगति पर हैं। शहरी विकास विभाग की पहल

के अन्तर्गत अब तक 1,99,747 परिवारो ं के 6,28,959 व्यक्तियो ं का सर्वेक्षण पूरा किया जा

चुका है। इसी तरह, एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सर्वेक्षण के अन्तर्गत कुल 18,19,955 बिजली

मीटरों का सर्वेक्षण किया गया है।

मुकदमेबाजी निगरानी प्रणाली (एल.एम.एस.)

सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैंः

i) जिला न्यायालय ए.पी.आई. के साथ एकीकरण यह सुविधा केस विवरण, आदेश

और जुड़े मामलों के बारे में जानकारी को स्वचालित रूप से प्राप्त करने में सक्षम

बनाती है।

ii) उपयोगकर्ता मामले वॉचलिस्ट मॉड्यूल यह एक सुव्यवस्थित सुविधा है, जो

उपयोगकर्ताओं को चयनित मामलों को वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करने

और आसानी से पहुँच के साथ ट्रैक और मॉनिटर करने की अनुमति देती है।

iii) दैनिक एस.एम.एस. सूचनाएंः साप्ताहिक सुनवाई के संबंध में एक दैनिक एस.एम

एस. अधिसूचना भेजी जाती है, साथ ही अपडेट के लिए मुख्य सचिव को एक

समर्पित एस.एम.एस. भी भेजा जाता है।

iv) अपडेट मॉड्यूलः हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को विभागों द्वारा चिह्नित

मामलों की सुनवाई पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक अपडेट मॉड्यूल

विकसित किया गया है।

राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.):

राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.), एक व्यापक सॉफ्टवेयर है जो

राजस्व विभाग व डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्ने ंस विभाग के निकट समन्वय से डाटा

संचालित परीक्षण द्वारा बनाया गया है। आर.सी.एम.एस. एक डिजिटल समाधान है जिसे

हिमाचल प्रदेश में राजस्व अदालत के संचालन को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने

के लिए डिज+ाइन किया गया है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में राजस्व अदालत

प्रक्रियाओं, मामलों का प्रबंधन और रिकॉर्ड-कीपिंग को डिजिटल बनाया गया है। नागरिक

और वकील अपने मामलों से संबंधित सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी

जानकारी में मामलों का प्रोफाइल, मामलों की स्थिति, अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश, मामलों

की सूची इत्यादि शामिल हैं। आर.सी.एम.एस. द्वारा कुल 1,21,246 मामले अॉनलाइन पंजीकृ

त हैं, जिनमें से 61,353 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

राजस्व रलीफ एप्लिके”ान पोर्टल:

राजस्व रलीफ एप्लिकेशन पोर्टल एक डिजिटल समाधान है जिसे हिमाचल प्रदेश में

राहत निधि के प्रबंधन और वितरण को सरल और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया

है। यह राहत अनुप्रयोगों को संसाधित करने, उनकी प्रगति पर नजर रखने और राहत

कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में

कार्य करता है। डेटा-संचालित, निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार

करता है। राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आर.एम.एस) के माध्यम से कुल 69,609 आवेदन

अॉनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37,497 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

नीतिगत पहलः

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा से ंटर के लिए आधारभूत ढांचा और अनुप्रयोग होस्टिंग नीति

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा से ंटर (एच.पी.एस.डी.सी.) के लिए आधारभूत ढांचा और

अनुप्रयोग होस्टिंग नीति अगस्त 2024 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य

राज्य डेटा सेंटर में होस्ट किए गए बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों के प्रबंधन, सुरक्षा और

संचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। यह नीति (एच.पी.एस.डी.सी.) के तहत

सरकारी अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल होस्टिंग

सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करती है। साथ ही,

इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और संगठनों के लिए अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की

मेजबानी से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और दिशानिर्देशों के बारे में

जागरूकता पैदा करना और एक स्पष्ट संदर्भ प्रदान करना है।

i) डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन पर नीति:

अगस्त 2024 मे ं शुरू की गई डिजिटल पहचान और पहुँच प्रबंधन नीति राज्य

सरकार की संस्थाओं द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों मे ं सिंगल साइन-अॉन लागू

करने के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी

विभागों, बोर्डों , निगमों और अन्य संगठनों में हिम एक्सेस सिस्टम के सुरक्षित, कुशल और

सुसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह नीति राज्य सरकार की सेवाओं को

अॉनलाइन एक्सेस करने वाले सभी कर्मचारियों, संस्थाओं और नागरिकों पर लागू होती है।

ii)

दस्तावेज प्रबंधन नीति :

असंगत दस्तावेज प्रबंधन, सुरक्षा अंतराल और पहुँच संबंधी चुनौतियों के मौजूदा मुद्दों

को हल करने के लिए, 23 अक्टूबर 2024 को दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.) नीति

शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य दस्तावेजो ं के प्रबंधन में सुधार करना, उनकी सुरक्षा को

सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार उचित पहुँच प्रदान करना है। (डी.एम.एस.) पोर्टल

;ीजजचेरूध्ध्कउेण्ीचण्हवअण्पदध्प्दकमगण्ंेचगद्ध को एक ही स्थान पर सभी आधिकारिक दस्तावेजों के

भंडारण, उपयोग और पहुँच को प्रबंधित करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और

एकीकृत मंच के रूप मे ं विकसित किया गया है। यह पोर्टल दस्तावेजों की सुरक्षा, संचालन

में पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सहजता

से दस्तावेजो ं तक पहुँच प्राप्त होती है।

4ळ संतृप्ति परियोजनाः

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4ळ संतृप्ति परियोजना के तहत बीएसएनएल को सभी

आवश्यक सहायता प्रदान की है, जिससे राज्य विभागों से सभी स्वीकृतियाँ समयबद्ध तरीके

से प्राप्त हो रही हैं। अब तक, बीएसएनएल को 349 वन स्थलों और 45 सरकारी स्थलों के

लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आई है और 4जी

नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को विशेष सहायता योजना (दूरसंचार क्षेत्र)

के तहत भारत सरकार से ₹50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग लाहौल

और स्पीति, चंबा और किन्नौर जिलों के वंचित गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए

किया जा रहा है। अब तक, 500 टावरो ं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे इन क्षेत्रों मे ं

दूरसंचार सेवाओं की पहुँच मे ं महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

निवेश और उद्योग प्रोत्साहन :

(एस.टी.पी.आई.-शिमला, एस.टी.पी.आई.-कांगड़ा, सी.ओ.ई-आई.टी वाकनाघाटः एस.टी.पी

आई.@इनक्यूबेशन)

आई.टी. निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी

पार्क अॉफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) केंद्र ”िामला और कांगड़ा में स्थापित किए जा रहे है ं।

इनमे ं से एक केंद्र शिमला के मैहली में 18,000 वर्ग फीट व दूसरा चैतडू जिला कांगडा मे ं

35,602 वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 25-32 उद्यमियों को

सहायता प्रदान करना और 500-650 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) ने वाकनाघाट में 47,595.85

वर्ग फीट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ सीओई-आईटी भवन का निर्माण किया है। इस

परिसर के अन्तर्गत, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग (डी.डी.टी. एंड जी.) द्वारा एस

टी.पी.आई के सहयोग से 1,800 वर्ग फीट क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजे ंस और मशीन

लर्निं ग में उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई) स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री

स्टार्टअप@इनोवेशन प्रोजेक्ट@न्यू इंडस्ट्रीज पहल के अंतर्गत 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र को

इनक्यूबेशन सुविधा के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष अनिर्मित क्षेत्र को सफल स्टार्टअप

और आई.टी.@आई.टी.ई.एस. कंपनियो ं को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये के आधार

पर उपलब्ध कराया जाएगा।